あなたは、料理撮影で露出計を使ったことはありますか?

もちろん、カメラやスマートフォンに内蔵されている露出計はどなたでも使っていると思いますが、今回お話ししたいのは単体型の露出計についてです。

単体型の露出計は、写真にこだわりのある方であればすでに使っているかもしれません。

ただ、今のカメラやスマートフォンにはすでに内蔵型の露出計が備わっており、撮影時の露出は自動で調整することができます。

それなのに、料理の撮影でわざわざ単体の露出計を使う理由は何なのでしょうか?

今回は単体の露出計を使う理由と、露出計の種類と使い方について解説させていただきます。

露出計の測光の方式

露出計には2種類の測光方式があります。

ひとつは入射光式でもうひとつは反射光式です。

写真用の露出計はすべて、どちらかの方式の露出計になります。

2つの測光方式のそれぞれの特徴をご説明します。

入射光式露出計

入射光式露出計は被写体に当たる光そのものを測るタイプの露出計です。

露出計に入る光で18%グレー(標準的な反射率)の被写体を撮影したとき、適正な明るさに写るような数値を算出します。

被写体や背景の色や明るさに測定結果が左右されないので、黒や白でも正しい明るさに写すことができます。

入射光式露出計は全て単体型の露出計になるため、カメラとは別に用意する必要があります。

また、正しい露出結果を得るためには被写体に近い位置で測定する必要があるので、遠くにある被写体や被写体に近づくことができない場合には使えません。(屋外で太陽光を使った撮影の場合には被写体に近づかずに測定することが可能なことがあります。)

反射光式露出計

反射光式露出計は被写体に当たって反射した光を測るタイプの露出計です。

測定した光が18%グレーに近づくような値を算出します。

反射光を測るので被写体に近づく必要がなく、カメラの位置から測定できます。

カメラに内蔵されている露出計もすべて反射光式露出計です。

カメラに内蔵されているため、別に反射光式の露出計を用意する必要はありません。

被写体に当たって反射する光は被写体の色や明るさに大きく左右されてしまうため、明暗が極端な被写体や背景の撮影では正しい露出を測るのが難しくなります。

反射光式の露出計では測定する角度によって測定の精度が変化します。

角度が広いと(ワイド)画面全体の平均的な明るさを測定するので、背景など広い面積の明るさに測定結果が左右されますが、角度が狭いと(スポット)画面内の18%グレーに近いものを測定することで比較的正しい露出に近づけることができます。

露出計の型(タイプ)

露出計には内蔵型と単体型の2つの型(タイプ)があります。

内蔵型露出計

内蔵型はカメラ内にあるので直接見ることができませんが、レンズに入った光をセンサーが測定しています。

単体型の露出計には電源不要のものと電源が必要なタイプのものがあります。

カメラ内蔵型の露出計は反射光式の露出計でスポット測光などもできるため、精度の高い測定結果が得られます。また、※TTLに対応しているフラッシュを使う場合にはフラッシュ光を測定することができます。

単体型露出計

単体型の露出計には電池が不要なものと電池を使うものがあります。

電池が不要なタイプ

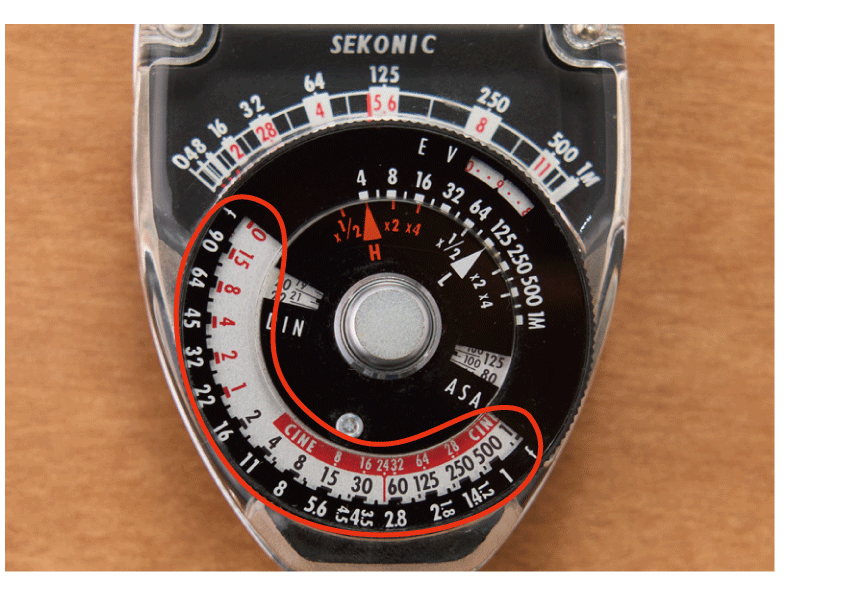

電池が不要なタイプで有名なものは、セコニックのスタジオデラックスという入射光露出計で、定常光専用の露出計です。

かなり昔から使われている露出計で、写真のものは今から50年以上前のモデルですが、今も問題なく使えます。

電池切れの心配がないため、安心して使える露出計です。

スタジオデラックスは反射光を測定することもできるのですが、精度があまり高いとはいえません。

電池が必要なタイプ

現在主流の露出計は全てこちらのタイプで、ほとんどのものが定常光とフラッシュ光の両方が測定できるようになっています。(定常光のみ測定のモデルもあります。)

ストロボを使用する撮影ではフラッシュ光が測定できるタイプの露出計を使います。

また、デジタルタイプの露出計には精度の高い反射光式の露出計も内蔵されている入射光反射光両用の露出計もあります。

単体型の反射光式露出計を使えば※TTLに対応していない外部ストロボも測定することができます。

※TTL・・・Through The Lens (スルー・ザ・レンズ)の略、レンズを通過した光をカメラ内部で測定すること

料理撮影で単体露出計を使う理由

では、カメラに露出計が内蔵されていて、定常光もフラッシュ光も測定できるなら、料理撮影で単体露出計が必要な理由は何なのでしょうか?

カメラ内蔵の露出計は反射光式のため、画面全体の露出を決定するために使用する使い方がメインになります。

もちろんスポット測光を使って画面内のいくつかのポイントを測定もできますが、あまりそのような使い方はしません。

もし、料理に対して背景の明暗が強すぎても、どのくらいの差があるのかが分かりづらいのです。

一方、単体の露出計の場合には、画面内のいくつかの場所を測定し、画面内の明るさのバランスを取るために使用します。

例えば、料理に当たっている光を料理の前で測定し、その後背景の壁に当たっている光を測定します。

もし、背景の光が料理に当たっている光に対して明るすぎたり、暗すぎたりする場合には、遮光したり、ライトを足したりして、手前の料理と背景の明るさのバランスを取ることでちょうどよい明るさに調整できます。

その他にも、料理のシャドウ側の露出やテーブル奥の露出など、いくつかの場所の明るさを測定して調整を行うことができます。

撮影事例

それでは実際に撮影をした写真を見ながらどのように入射光式露出計を使っているのかを見ていきましょう。

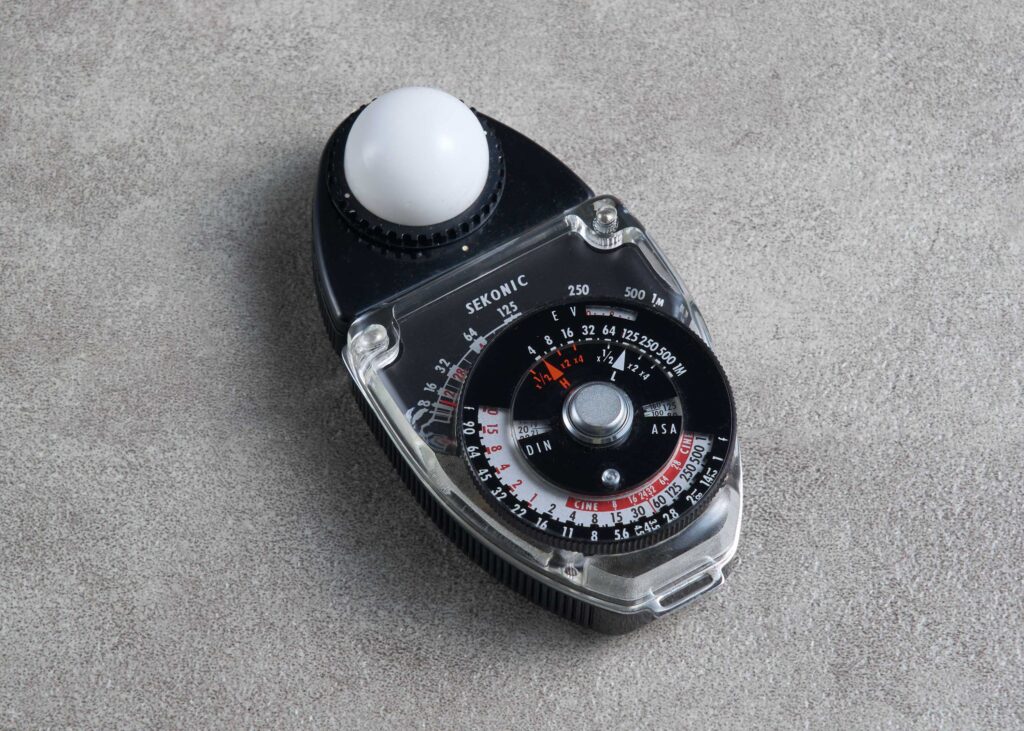

この写真は広いキッチンで撮影しているように見えますが、実際にはスタジオの中にキッチン風のセットを再現して撮影しています。

手前には白タイルの天板を置き、その上に食材や食器を並べています。

奥はスタジオの壁面に作業台を作り、同じように食材や調理器具類などを並べています。

手前の天板と奥の作業台の距離は1.5mほどで、手前用のライトと奥用のライトを別々に用意してライティングを行っています。

この時、手前の露出と奥の露出をそれぞれ単体型の入射光式露出計で測定し、ライトの明るさを調整します。

特に奥は範囲が広いので、画面左と右の明るさの差が大きすぎないようにライトの当て方に注意します。

奥側は左、真ん中、右側と入射光式露出計を使って露出を測定します。

単体露出計の使い方

ここでは「SEKONICのスタジオデラックス」と「KONICA MINOLTAフラッシュメーター」を使って使い方を説明します。(どちらも現行のものではありませんが基本的な使い方は他の露出計も同じです。)

スタジオデラックスでの測定

スタジオデラックスは受光部にセレン素子を使用しており、電源不要で使える露出計です。

使い方

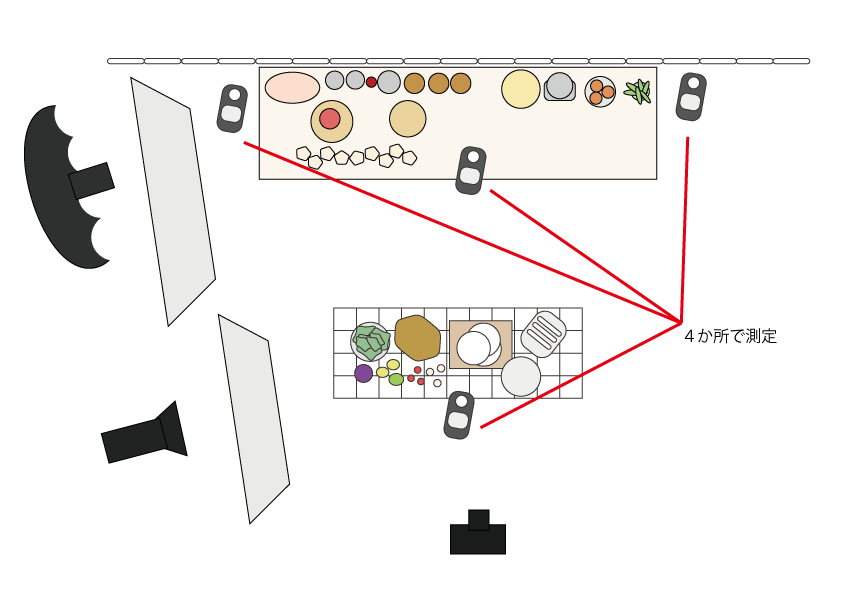

1.半球型の光球を取り付け、ISO感度のメモリーを合わせます。

写真のスタジオデラックスは旧型のモデルのため、ISOがASAになっていますが、同じ値でOKです。

2.中央の測光ボタンを押します。

3.針が指した値を読み、中央ボタンの外側の可動ダイヤルを手で回し、針が指した値をLマーク(LOW)に合わせます。

注:今回はLマークに合わせていますが、この後ご説明する「Highスライド」を使用した時にはHマークを使います。

4.露出計下部の「シャッタースピード」と「F値(絞り値)」の組み合わせを読みます。

この時の絞り目盛りとシャッタースピード目盛りの組み合わせが適正露出になります。

目盛りの内側がシャッタスピード、外側がF値です。

下の画像の例ですとISO感度(ASA)100、シャッタースピード1/60のとき、F値は2.8で同じ露出の組み合わせとして1/8秒とF8、1秒とF22などになります。

屋外などの明るいところでは露出計背面に収納されている「Highスライド」を光球の上のスリットに差し込みます。

その後同じように測定し、針が指した値をHマーク(High)に合わせます。

この時の絞り目盛りとシャッタースピード目盛りの組み合わせが適正露出になります。

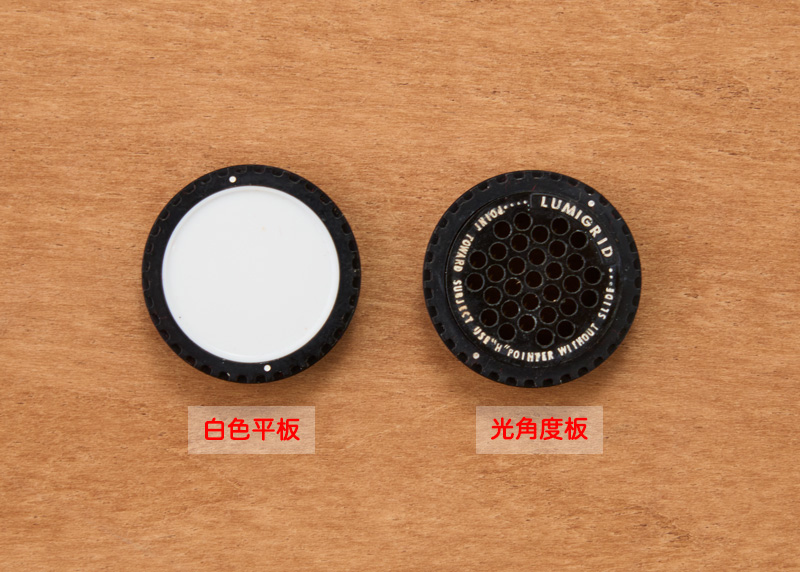

光球の他のアタッチメントとしては「白色平板」と「光角度板」があります。

「白色平板」はライト側とシャドウ側のコントラスト測定などに使います。

「光角度板」はスタジオデラックスを反射光式露出計として使う時に使用しますが、あまり精度が高いとはいえないので、反射光露出計としては使ったことがありません。

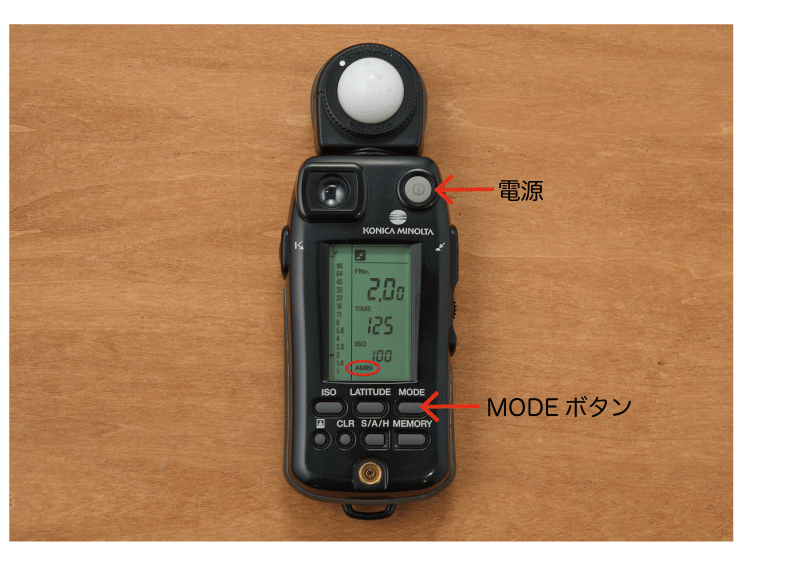

KONICA MINOLTA フラシュメーターでの測定

フラッシュメーターは定常光、フラッシュ光の両方を測定できる露出計です。

定常光撮影での使い方

1.電源を入れ、MODEボタンを押して「AMBI」にします。

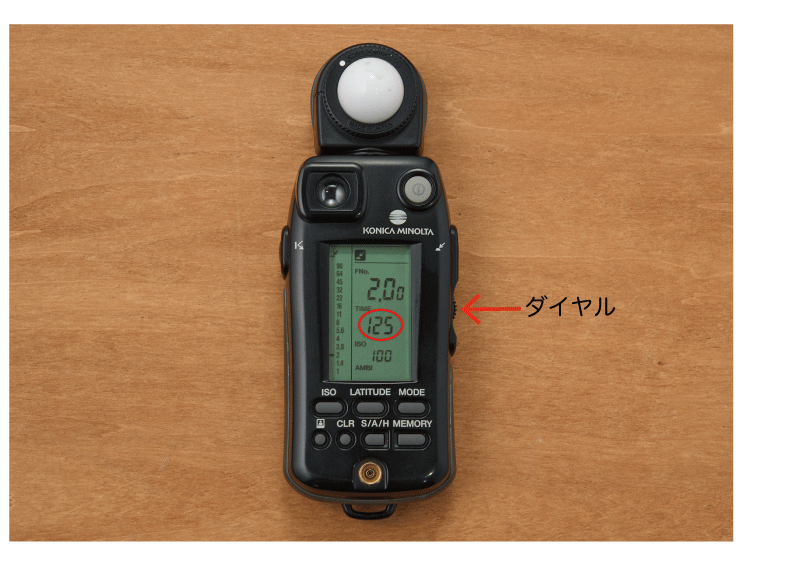

2. ISOボタンを押しながら本体右のダイヤルを回して任意の値にします。(今回は100)

2.右のダイヤルを再度回してTIMEを任意の値にします。(今回は125=1/125)

3.本体右の測光ボタンを押すと、任意のISO値とシャッタースピードに対する絞り値が表示されます。

今回は入射光色測定で定常光、ISO感度100、シャッタースピード1/125、絞り値F2.0 となります。

この状態でISO値やシャッタースピードを変更すると、対応する絞り値に表示が変わります。

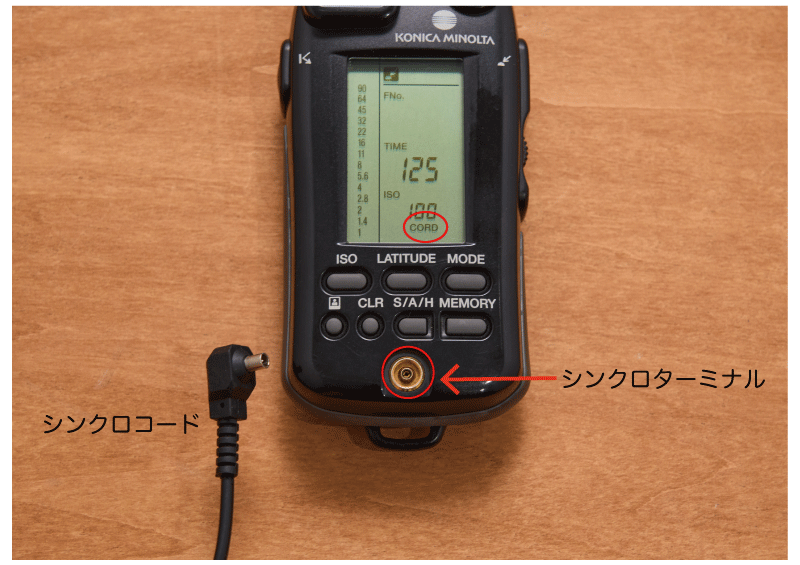

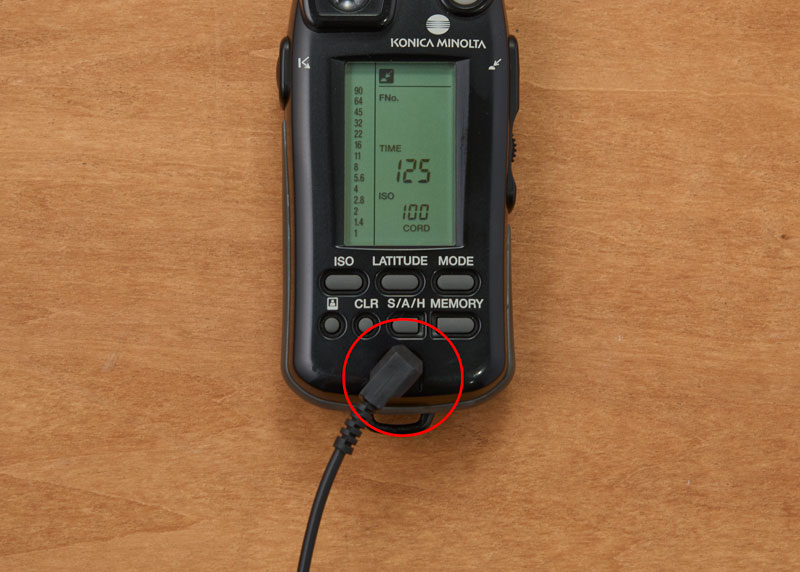

フラッシュ撮影での使い方(シンクロコード使用)

1.電源を入れ、MODEボタンで「CORD」を選択します。

2.ストロボに接続したシンクロコードを本体下のシンクロターミナルに接続します。

3.ISOボタンを押しながら本体右のダイヤルを回して任意の値にします。(今回は100)

4.右のダイヤルを再度回してTIMEを任意の値にします。(今回は125=1/125)

5.本体右の測光ボタンを押すと、任意のISO値とシャッタースピードに対する絞り値が表示されます。

この状態でISO値やシャッタースピードを変更すると対応する絞り値に表示が変わります。

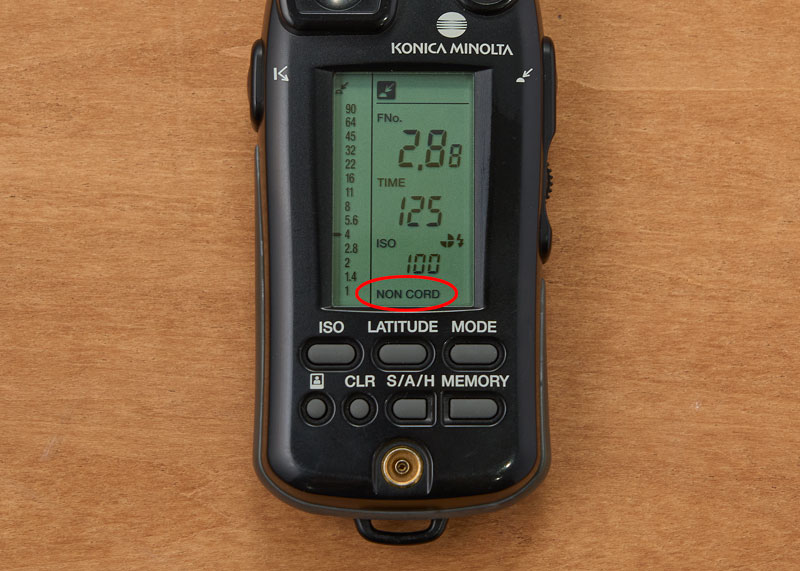

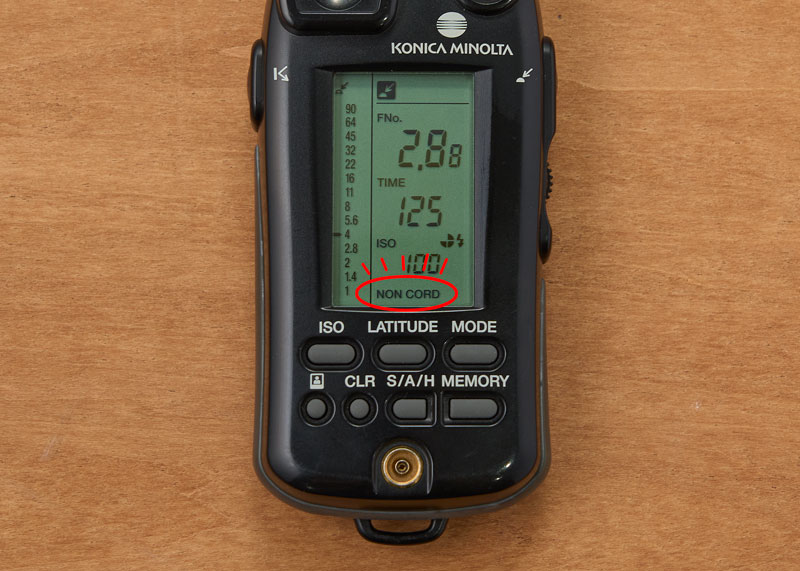

フラッシュ撮影での使い方(シンクロコード不使用)

1.電源を入れ、MODEボタンで「NON CORD」を選択します。

2.ISOボタンを押しながら本体右のダイヤルを回して任意の値にします。(今回は100)

3.右のダイヤルを再度回してTIMEを任意の値にします。(今回は125=1/125)

4.本体右の測光ボタンを押すと、「NON CORD」表示が点滅します。

5.その状態でストロボを発光させると、絞り値が表示されます。

反射光式露出計としての使い方

KONICA MINOLTA フラッシュメーターは反射光式露出計としても使えます。

こちらはスタジオデラックスと違い、かなり精度の高いスポットメーターとして使うことができるので、必要な時には使っています。

1.電源を入れ、定常光は「AMBI」フラッシュ光は「CORD」を選択します。

2.ISOボタンを押しながら本体右のダイヤルを回して任意の値にします。

3.右のダイヤルを再度回してTIMEを任意の値にします。

4.本体左上のファインダーから測りたい場所をファインダー内中央の丸印に合わせます。

5.本体左側の反射光測光ボタンを押すと測定されます。

フラッシュ光を測定するときにはシンクロコードを使い、MODEを「CORD」にして測定を行います。

まとめ

カメラ内蔵の露出計では、撮影時の適正露出を出すために使われます。

しかし、単体型の露出計は単純な撮影時の適正露出を算出するだけではなく、被写体の陰影のバランスを取り、ライトの増減の必要性などを判断するために使われます。

単体型の露出計には「入射光式露出計」と「反射光式露出計」があり、電源不要なものと、電源が必要なものがあります。

電源不要なタイプの代表的な露出計としては「SEKONICのスタジオデラックス」という露出計が有名です。

スタジオデラックスは「定常光」専用の露出計です。

今現在販売されている露出計のほぼ全ては電源が必要なタイプで、「定常光」と「フラッシュ光」の両方が測定できるタイプが主流です。

KONICA MINOLTAのフラッシュメーターも「定常光」と「フラッシュ光」の両方を測定できる露出計です。

また、それだけではなく「入射光」と「反射光」の両方の測定も可能なタイプの露出計です。

これらの単体型露出計を使えば撮影時にワンランク上の画作りを行うことが可能になります。

いままで以上の料理写真を撮影したい方は、是非単体型の露出計を使ってみてはいかがでしょうか?

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。